Oleh: Ir. Ulul Azmi, ST., M.Si., CST., IPM., ASEAN Eng (Ketua PII Wilayah Riau dan Praktisi Nasional K3)

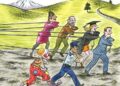

Kasus meninggalnya Timothy Anugerah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana, menjadi tamparan keras bagi nurani bangsa. Ia diduga menjadi korban perundungan (bullying) sebelum mengakhiri hidupnya.

Tragedi ini mengguncang dunia pendidikan Indonesia dan membuka luka lama tentang hilangnya rasa aman, empati, serta tanggung jawab sosial di lingkungan akademik.

Peristiwa ini bukan hanya kegagalan moral individu, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistemik dalam menjaga keselamatan jiwa dan etika sosial di dunia pendidikan.

Dalam perspektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), bullying sejatinya termasuk kategori psychological hazard — potensi bahaya psikologis yang sama seriusnya dengan bahaya fisik seperti listrik, kimia, atau mekanik. Tekanan psikis yang terus-menerus, berupa ejekan, pelecehan sosial, dan penghinaan, dapat menimbulkan stres berat, depresi, bahkan memicu tindakan ekstrem seperti bunuh diri.

Keselamatan sejati bukan hanya soal tubuh yang terlindungi dari bahaya fisik, tetapi juga tentang jiwa yang aman dari tekanan sosial.

Dalam konteks regulasi modern, Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja dan standar internasional ISO 45003:2021 menegaskan pentingnya pengendalian risiko psikososial di tempat kerja — termasuk lembaga pendidikan. ISO 45003 memberi panduan global agar organisasi mampu mengenali dan mengendalikan risiko tekanan mental, pelecehan, atau diskriminasi yang dapat mengganggu kesejahteraan psikologis seseorang. Kampus, sebagai tempat pembentukan karakter dan ilmu, seharusnya menerapkan prinsip ini secara nyata.

Sayangnya, banyak kampus justru gagal menciptakan ruang aman bagi mahasiswanya. Budaya kekerasan verbal, senioritas berlebihan, dan candaan yang merendahkan sering kali dibiarkan berkembang tanpa batas. Ketika sistem pengawasan kampus tidak mampu mendeteksi gejala tekanan psikis, maka lembaga tersebut telah lalai terhadap tanggung jawab keselamatan publik. K3 seharusnya tidak berhenti di laboratorium atau ruang kerja industri, tetapi juga menyentuh ruang sosial tempat manusia berinteraksi.

Tragedi Timothy juga memperlihatkan krisis empati yang kian memburuk di tengah masyarakat digital. Media sosial yang mestinya menjadi ruang ekspresi, kini sering berubah menjadi arena penghinaan dan olok-olok. Banyak yang menertawakan penderitaan orang lain tanpa menyadari dampak psikologis yang ditimbulkannya. Fenomena ini adalah tanda bahwa bangsa ini sedang kehilangan “rasa” — kehilangan kemampuan untuk merasakan derita orang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri.

Bullying tidak bisa lagi dianggap sebagai kenakalan biasa. Ia adalah bentuk kejahatan sosial yang berdampak sistemik. Karena itu, para pelaku harus dikenai hukuman yang tegas — baik secara hukum maupun sosial. Hukuman bukan semata balasan, melainkan sarana pembelajaran moral. Setelah hukuman dijatuhkan, pelaku juga perlu menjalani rehabilitasi empati, agar memahami bahwa setiap ejekan dan penghinaan dapat meninggalkan luka batin yang mendalam.

Namun tanggung jawab tidak hanya pada pelaku. Institusi pendidikan juga harus dievaluasi: bagaimana sistem pengawasan mereka, seberapa efektif program pembimbingan mahasiswa, dan apakah nilai empati benar-benar diajarkan dalam kehidupan kampus. Bullying adalah kegagalan sistemik, bukan sekadar kesalahan individu. Kampus yang tidak memiliki kebijakan perlindungan psikologis bagi mahasiswanya sejatinya turut berkontribusi pada matinya rasa aman di lingkungan akademik.

Sebagai langkah korektif, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menerapkan audit K3 psikososial secara periodik. Audit ini dapat meliputi empat hal penting: sistem pelaporan rahasia bagi korban dan saksi, pelatihan bagi dosen dan organisasi mahasiswa untuk mengenali tanda stres, integrasi kurikulum K3 psikologis dalam program karakter, serta evaluasi rutin terhadap faktor risiko psikologis di kampus. Hal ini sejalan dengan prinsip ISO 45003 yang menempatkan kesejahteraan mental sebagai pilar utama keselamatan manusia.

Selain itu, setiap universitas perlu memiliki Psychological Safety Policy — kebijakan resmi yang melarang segala bentuk pelecehan dan menjamin perlindungan bagi korban. Kebijakan ini harus menjadi bagian dari sistem manajemen kampus, bukan sekadar jargon moral. Lingkungan akademik harus membangun budaya aman berbasis empati (empathetic safety culture), di mana setiap individu merasa dihargai, didengarkan, dan terlindungi secara psikologis.

Budaya aman berbasis empati menempatkan nilai kemanusiaan sebagai inti dari keselamatan. Jika mahasiswa bisa belajar K3 untuk mesin dan listrik, maka mereka juga harus belajar K3 untuk jiwa. Luka batin sering kali jauh lebih sulit disembuhkan daripada luka fisik. Maka, pembentukan karakter dan kepedulian sosial harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan tinggi. Dari ruang kelas hingga grup komunikasi daring, setiap interaksi harus berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kematian Timothy seharusnya menjadi momentum kebangkitan nilai kemanusiaan di dunia pendidikan. Ia adalah pengingat bahwa setiap tawa di atas penderitaan orang lain adalah bentuk kekerasan yang tak kasat mata. Masyarakat, akademisi, dan pemerintah perlu bersatu membangun sistem sosial yang melindungi, bukan melukai.

Bangsa ini membutuhkan generasi yang menyembuhkan, bukan menertawakan luka. Seperti pesan moral nya, “Jadilah insinyur kehidupan — yang membangun manusia dan menjaga jiwa sesama. Jangan biarkan satu nyawa lagi hilang karena kita abai terhadap hazard psikologis.”

Dari tragedi ini, semoga lahir kesadaran baru bahwa keselamatan sejati berawal dari empati dan kemanusiaan yang hidup di hati setiap insan. (*)