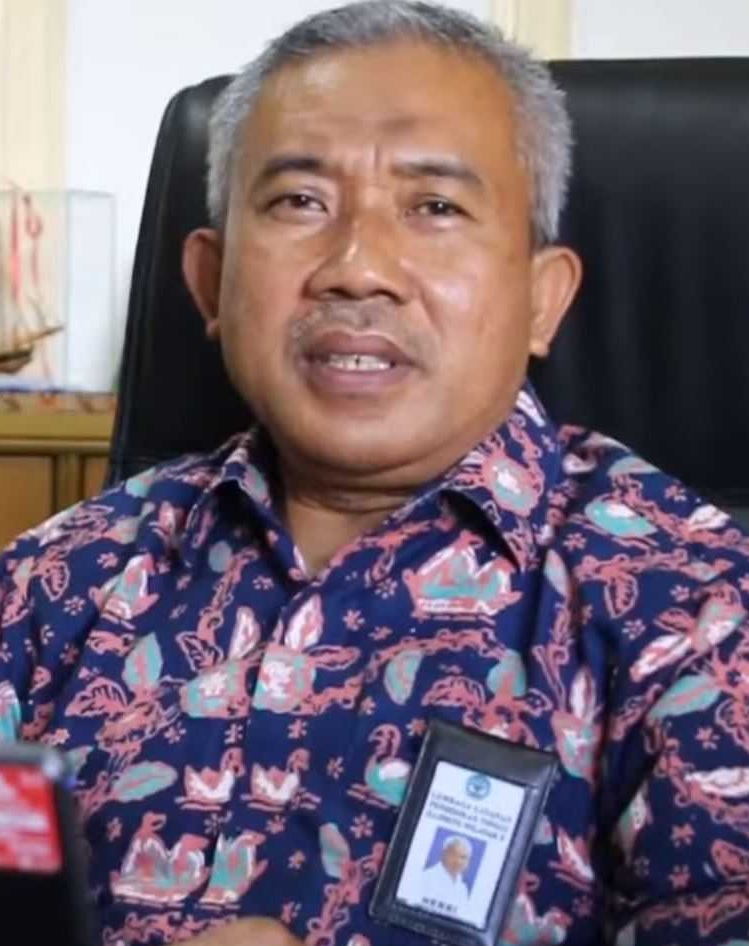

Oleh: Herri (Ketua Program Doktor Manajemen FEB Unand)

Tulisan Abdul Aziz (AA) di Harian Haluan (26 Mei 2025, halaman 4) yang menyoroti merosotnya peran PT Semen Padang (PTSP) dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan karyawan mewakili suara yang selama ini belum cukup nyaring terdengar. Tulisan itu membuka ruang refleksi publik mengenai dampak sebuah kebijakan dalam hal ini strukturisasi tata kelola BUMN, khususnya di sektor strategis seperti perusahaan semen.

Sejak kebijakan Kementerian BUMN menetapkan PTSP sebagai anak perusahaan dari PT Semen Indonesia Group (SIG), terjadi pergeseran fundamental: PTSP bukan lagi unit usaha dengan otonomi strategis (profit center), melainkan sekadar unit produksi efisien (cost center). Dalam kondisi ini, seluruh keputusan penting terkait penentuan harga jual, merek, saluran distribusi, dan strategi pemasaran berada di tangan SIG sebagai induk perusahaan.

Perubahan ini tentu berdampak luas. Bukan hanya dari sisi teknokratis, tetapi juga psikologis dan sosial. Kewenangan dalam penetapan dan pelaksanaan strategi usaha menyebabkan PT SP kehilangan identitasnya. Para karyawan bisa jadi kehilangan semangat karena tidak lagi merasakan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan perusahaan. Masyarakat pun kehilangan keterhubungan dengan entitas industri yang sejak 1910 telah menjadi bagian integral dari denyut nadi ekonomi Sumatera Barat.

AA sebagai karyawan sekaligus mantan pimpinan, menyampaikan pengamatan tersebut dari kedalaman pengalaman. Ia menyoroti bahwa pengurangan kewenangan itu berdampak pada berkurangnya aktivitas yang selama ini menjadi sumber motivasi, kebanggaan, dan partisipasi masyarakat sekitar. Ini adalah kerugian sosial yang tidak terlihat secara langsung dalam laporan keuangan, tetapi sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Efisiensi yang Mengorbankan Nilai Lokal

Kita paham bahwa pembentukan holding BUMN ditujukan untuk menciptakan efisiensi, menghindari tumpang tindih, dan memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global. Namun, efisiensi yang didorong secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks lokal justru menghasilkan paradoks: nilai-nilai khas daerah, potensi diferensiasi, dan loyalitas pasar lokal justru dihapus.

Dalam literatur Manajemen Strategis seperti yang juga dikutip AA, pendekatan seperti ini bertentangan dengan prinsip resource-based view (Barney, 1991) yang menyatakan bahwa keunggulan kompetitif berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui pemanfaatan sumber daya yang unik dan sulit ditiru—termasuk budaya perusahaan, loyalitas pasar lokal, dan sejarah panjang keberhasilan. PT SP memiliki semuanya.