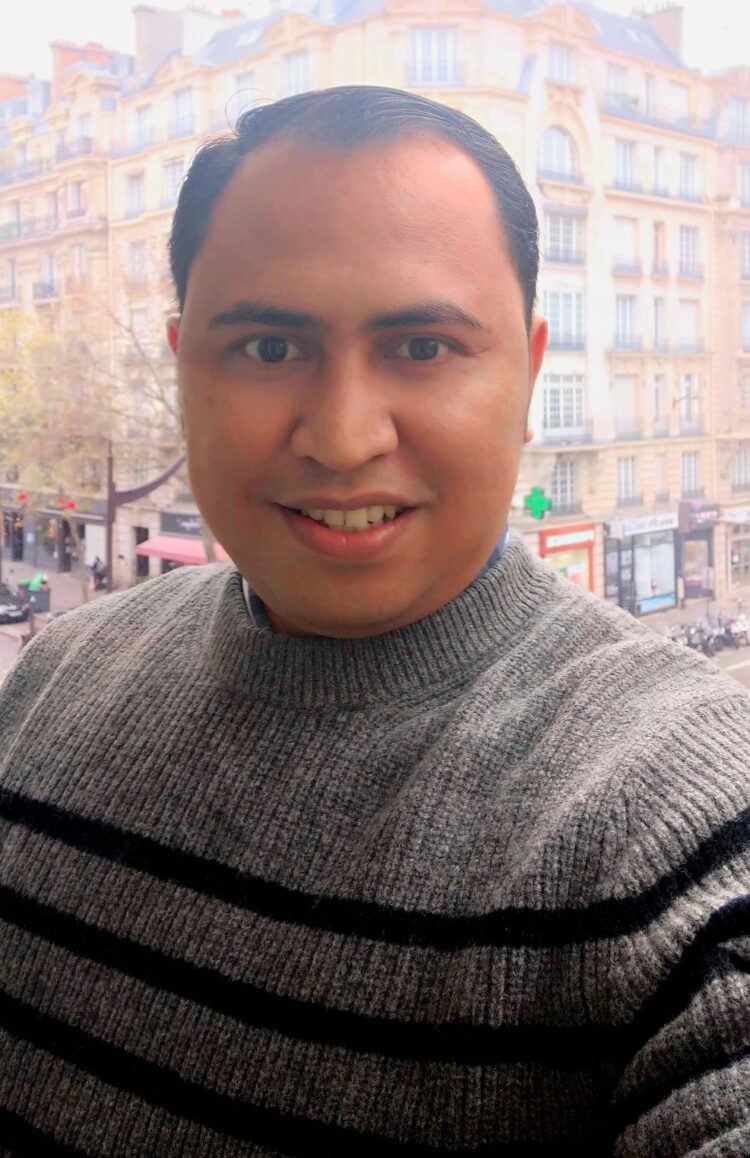

Oleh : Prakoso Bhairawa Putera (Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi – BRIN; Dosen Magister Kebijakan Publik FISIP – UNPAD)

Di tengah meningkatnya tuntutan kinerja publikasi ilmiah, sistem evaluasi riset Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada indikator numerik seperti jumlah artikel, h-index, dan faktor dampak jurnal. Padahal, pendekatan ini menyimpan berbagai kelemahan yang telah dikritik secara luas dalam komunitas ilmiah global.

Salah satu referensi penting dalam perdebatan ini adalah The Leiden Manifesto for Research Metrics (2015), yang menyerukan perubahan mendasar terhadap cara kita menilai keberhasilan penelitian.

Leiden Manifesto lahir dari keprihatinan atas penyalahgunaan metrik dalam evaluasi ilmiah. Di berbagai negara, angka-angka seperti h-index telah menjadi tolok ukur utama dalam rekrutmen dosen, pemberian insentif, bahkan alokasi dana riset.

Di Indonesia, sistem penilaian jabatan fungsional akademik dan platform seperti SINTA mencerminkan praktik serupa. Akibatnya, orientasi penelitian kerap menyempit pada tujuan pragmatis: publikasi sebanyak-banyaknya di jurnal bereputasi, bukan pada pemecahan persoalan riil masyarakat.

Salah satu prinsip utama dalam Manifesto ini adalah bahwa “evaluasi kuantitatif harus mendukung, bukan menggantikan, penilaian kualitatif oleh para ahli.”

Angka-angka memang bisa membantu menilai tren dan produktivitas, tetapi tidak dapat menangkap kedalaman gagasan, keberanian intelektual, atau dampak sosial sebuah riset.

Sayangnya, dalam banyak kebijakan di Indonesia, metrik justru menjadi satu-satunya indikator, mengabaikan kompleksitas dan konteks kontribusi ilmiah.

Pelajaran penting lainnya adalah pentingnya mengukur kinerja berdasarkan misi riset yang berbeda-beda. Tidak semua peneliti bertujuan menghasilkan teori baru; sebagian bekerja langsung dengan masyarakat, menyusun kebijakan publik, atau merancang teknologi terapan.

Oleh karena itu, evaluasi harus disesuaikan dengan tujuan riset yang dijalankan. Indonesia yang kaya akan keragaman sosial dan geografis justru sangat membutuhkan riset-riset kontekstual yang relevan secara lokal—namun ironisnya, riset semacam ini kerap tidak mendapat pengakuan karena tidak terbit di jurnal bereputasi internasional.

Hal ini terkait erat dengan prinsip ketiga Leiden Manifesto: perlunya melindungi keunggulan riset yang relevan secara lokal. Di Indonesia, riset kebijakan tentang pangan lokal, kesehatan masyarakat, atau praktik sosial budaya sering tidak mendapat tempat dalam sistem penilaian karena dianggap “kurang prestisius.”

Akibatnya, peneliti terdorong mengejar topik-topik yang “beraroma internasional” demi mengejar publikasi Scopus, meski tidak berdampak langsung bagi masyarakat Indonesia.

Prinsip lainnya yang sangat relevan adalah menghindari “konkretisasi yang keliru”. Misalnya, menggunakan faktor dampak jurnal hingga tiga angka desimal seolah-olah itu mencerminkan kualitas dengan presisi tinggi.

Padahal, banyak faktor acak dan bias yang memengaruhi angka-angka tersebut. Lebih berbahaya lagi, indikator yang absolut akan mendorong “permainan sistem”—seperti publikasi berlebihan, self-citation, dan riset-riset “aman” yang tidak menantang batas pengetahuan.

Dalam jangka panjang, Indonesia membutuhkan reformasi kebijakan evaluasi riset yang lebih reflektif, adil, dan bermakna.

Pertama, evaluasi harus menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan ruang narasi bagi peneliti untuk menjelaskan kontribusi nyata dari karya mereka.

Kedua, perlu adanya insentif bagi riset yang berdampak sosial dan relevan secara lokal—termasuk keterlibatan dalam penyusunan kebijakan publik.

Ketiga, sistem evaluasi perlu terus diperbaiki agar lebih adaptif terhadap keragaman disiplin, wilayah, dan jenis kontribusi ilmiah.

The Leiden Manifesto menyimpulkan bahwa metrik adalah alat bantu, bukan tujuan. Kita tidak boleh terjebak pada angka-angka yang tampak objektif, namun miskin makna. Dalam era transformasi menuju Indonesia Emas 2045, hanya dengan sistem evaluasi riset yang berkeadilan dan kontekstual, kita dapat memastikan bahwa ilmu pengetahuan benar-benar berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. (*)